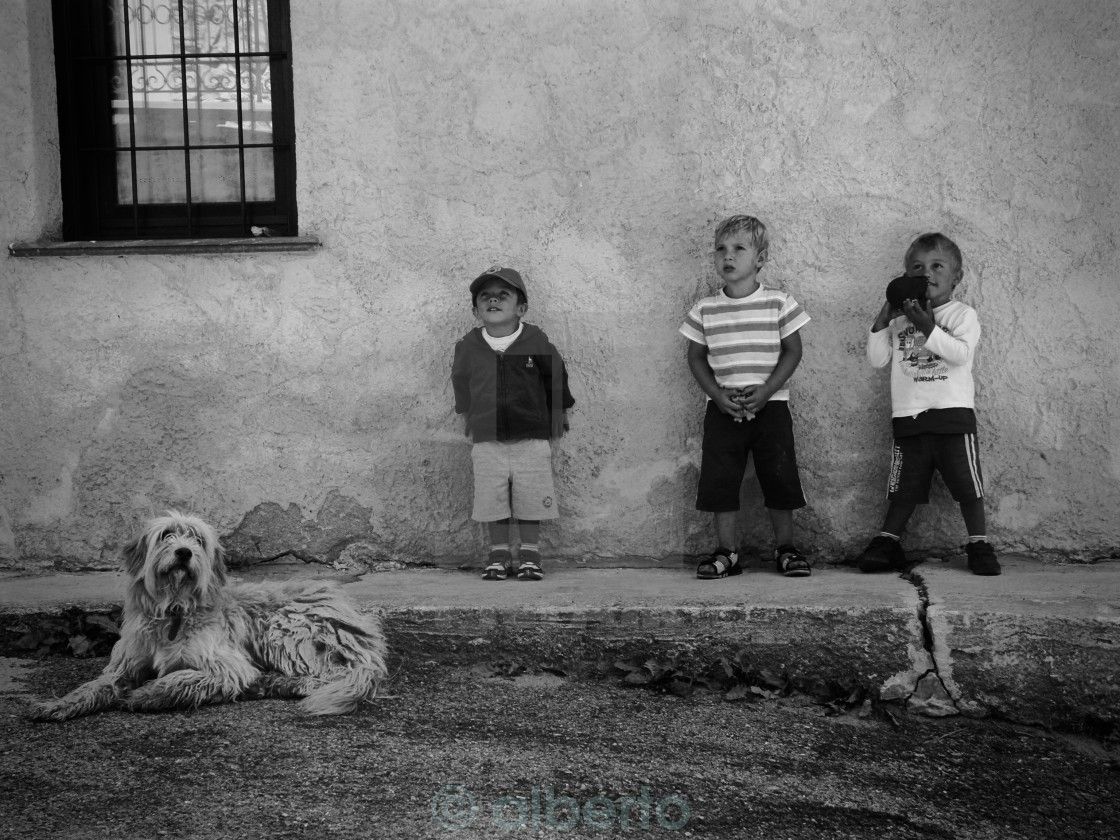

I giovani: non mettiamoli con le spalle al muro.

di Giuseppe D’Arrigo

Sembra che il parlare-di prenda il posto dell’occuparsi-di.

Dei giovani di oggi, dei loro comportamenti, del loro crescente malessere si parla, si scrive, si organizzano convegni, si recuperano finanziamenti e allo stesso tempo si lascia loro e, quando possibile, ai loro genitori il compito di affrontare quanto nella loro vita accade. A volte li si cura pretendendo di sapere cosa per loro è meglio.

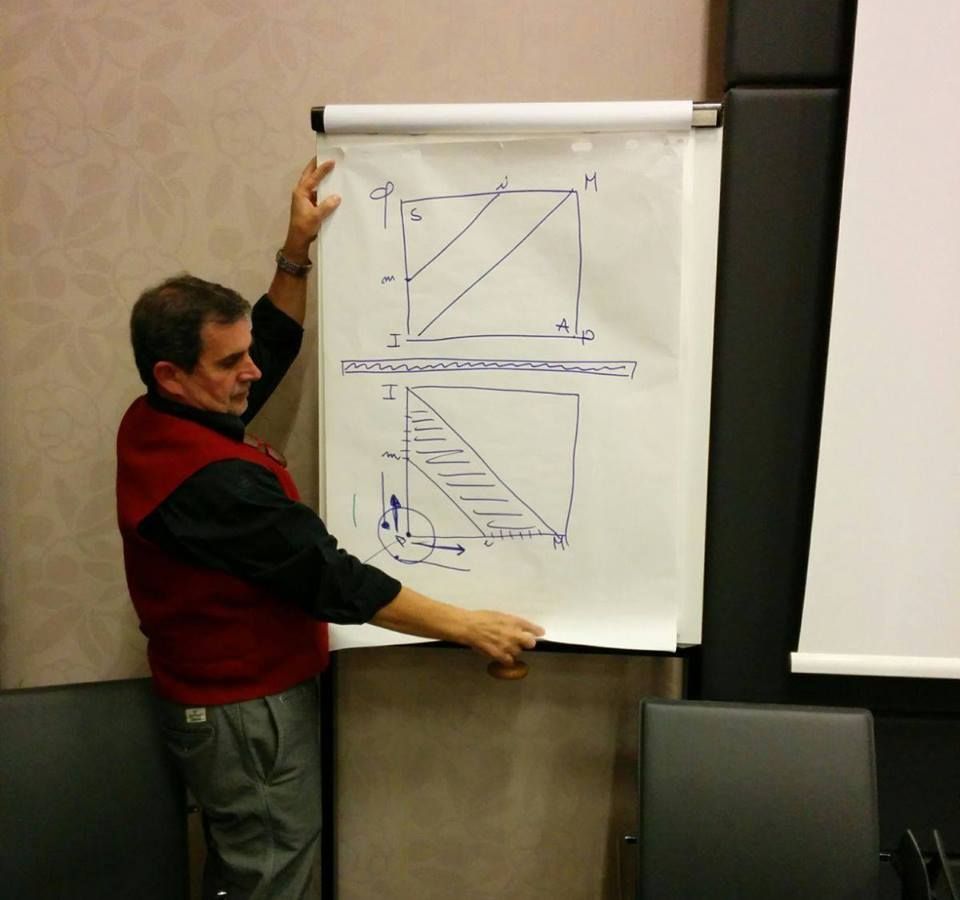

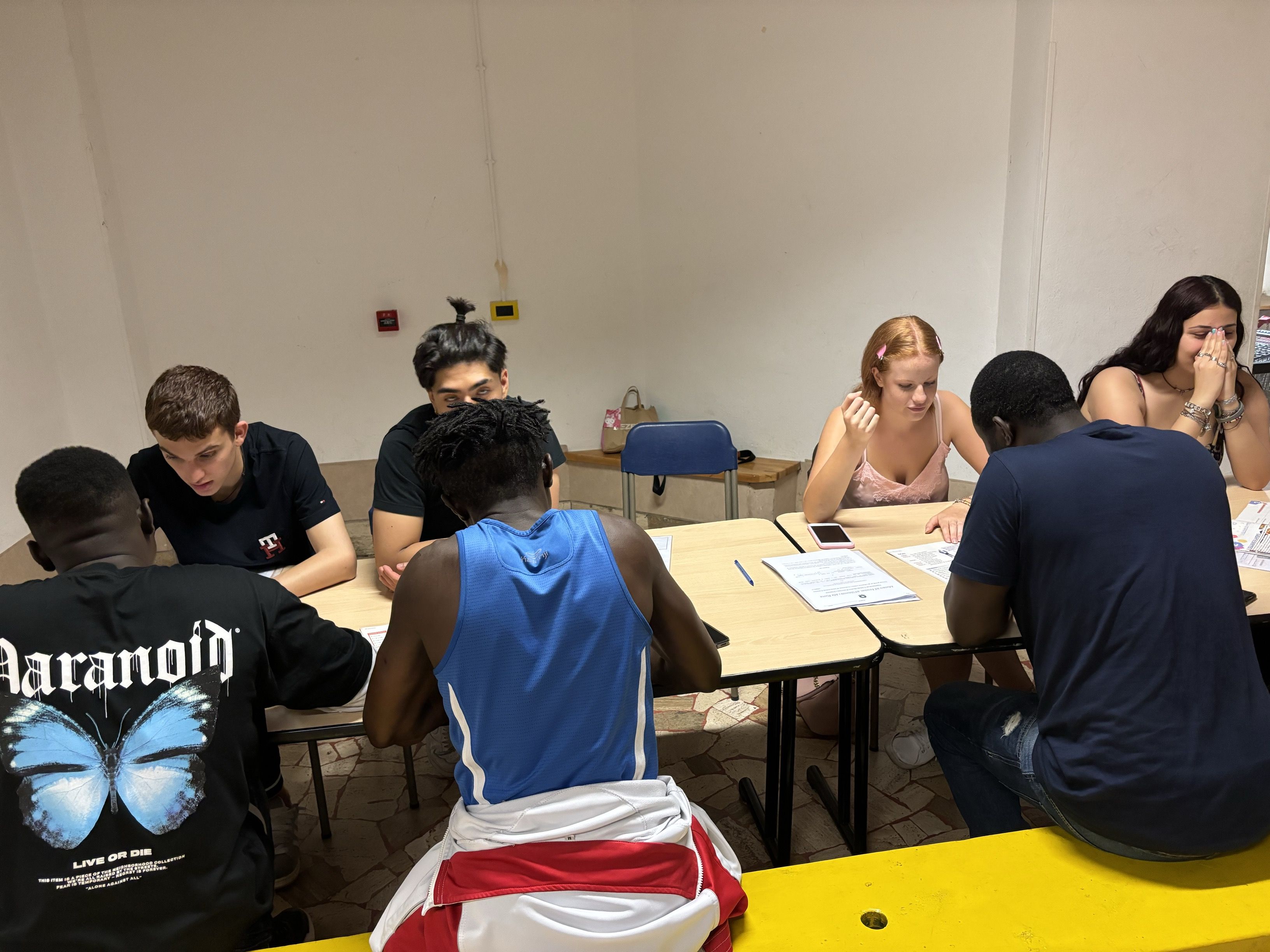

Ho partecipato con una classe di sedicenni ad un evento di presentazione di un’iniziativa artistica a sostegno di un reparto di un ospedale che si occupa di malessere psichico degli adolescenti. Uno specialista ha detto che forse si saprà in futuro quali siano le cause di questo crescente malessere tra i giovani. È rimasto un punto interrogativo, allora ho provato a chiedere in classe agli studenti che avevano partecipato all’incontro: “secondo voi è possibile ipotizzare già ora le cause?”. La risposta è stata immediata e condivisa dal gruppo di sedicenni. Primo: i social; secondo: la scuola.

È una risposta che dà un’indicazione precisa; quella banalmente di allargare lo sguardo, di guardare dove sono i ragazzi, cosa hanno attorno, cosa loro viene chiesto. Ogni singolo giovane, ogni singola famiglia ha una propria particolarità, ma cosa accende le micce dello stare male, del mettersi a rischio, del rinchiudersi, del farsi del male?

Scrive H. Arendt: “Gli educatori rappresentano di fronte al giovane un mondo del quale devono dichiararsi responsabili anche se non l’hanno fatto loro, e anche se, in segreto o apertamente, lo desiderano diverso”.

Dichiararsi responsabili significa togliersi da una posizione giudicante e occuparsene, non lasciare che il mondo pesi sulle spalle dei giovani, bensì tentare di gestire quanto c’è facendosene carico.

Ancora Arendt: “Nell’educazione l’assumersi la responsabilità del mondo si esprime nell’autorità” … “che gli adulti abbiano voluto disfarsi dell’autorità significa solo questo: essi rifiutano di assumersi la responsabilità del mondo in cui hanno introdotto i loro figli”.

Gli istituti di formazione, le scuole, si stanno trasformando in tribunali didattici in cui si assegnano compiti per giudicare il livello di esecuzione. Persino il nostro ministro dell’istruzione e del merito in questi giorni ha cercato di porre un freno indicando di pianificare verifiche e assegnazione di compiti. La posizione giudicante svia dagli obbiettivi formativi e risulta poco produttiva anche dal punto di vista più arretrato. Ma qualcosa produce, per questo quei ragazzi hanno indicato la scuola come seconda causa del crescente malessere, produce ansia, perdita di senso, paura. Non conosco abbastanza il mondo dei social ma probabilmente giudizio, ansia, perdita di senso, paura credo che siano termini anche lì presenti.

La questione dell’autorità è complessa, riguarda il rapporto tra le generazioni, per Arendt riguarda la tradizione. Vorrei circoscriverla all’ambito scolastico. Sì dice non si rispetta l’autorità dell’insegnante, del preside, dell’adulto. È in parte vero. Ma credo che ciò che nell’istituzione scolastica faccia da ostacolo al costituirsi dell’autorità sia non la mancanza ma l’esistenza di strumenti coercitivi.

Questi strumenti coercitivi possono essere divisi in: diretti (richiami, note, sospensioni); indiretti (coinvolgimento dei genitori, per es.) ed illegittimi (valutazioni punitive, bocciatura, soprusi, insulti).

Questi strumenti possono risultare più o meno efficaci nel ristabilire le condizioni desiderate; sicuramente sono strumenti efficaci nell’impedire che si costituisca quel rapporto di autorità tra docente e discente indispensabile all’insegnamento.”

“Autorevolezza”, “autoritarismo”, sono termini che hanno segnato la caduta dell’autorità nella confusione delle definizioni. È un filosofo francese A. Kojève che nel 1942 si pone il problema. “È curioso, ma il problema e la nozione di Autorità sono stati molto poco studiati» afferma Kojève in apertura di questo libro – scritto nel 1942, ma pubblicato postumo soltanto nel 2004 –, e aggiunge: «Ci si è occupati soprattutto delle questioni relative alla trasmissione dell'autorità e alla sua genesi, ma raramente l'essenza di questo fenomeno ha attirato l'attenzione. Eppure, in tutta evidenza, è impossibile trattare del potere politico e della struttura stessa dello Stato senza sapere che cosa è l'Autorità in quanto tale. Uno studio della nozione di Autorità, sebbene provvisorio, è quindi indispensabile, e deve precedere qualsiasi studio del problema dello Stato»

Kojève così definisce Autorità: “un’azione, o la possibilità di un’azione, da parte di un agente libero e cosciente, che produce un effetto sul comportamento di un altro agente il quale, coscientemente e volontariamente, rinuncia ad opporsi o a reagire al cambiamento promosso dall’azione (o dalla possibilità di azione) della persona in posizione di autorità”.

Ancora Kojève: “non soltanto esercitare un'autorità non è la stessa cosa che usare la forza (la violenza), ma i due fenomeni si escludono a vicenda. In generale, non bisogna fare nulla per esercitare l'Autorità. Il fatto di essere obbligato a far intervenire la forza (la violenza) prova che non si tratta di Autorità. Viceversa, non si può – senza servirsi della forza – far fare alla gente ciò che non avrebbe fatto spontaneamente (da sé) se non facendo intervenire l'Autorità.”

Mancanza di autorità, mancanza di assunzione di responsabilità del mondo, rinuncia a una posizione educativa sono elementi che riguardano noi adulti, quegli adulti con cui quotidianamente i ragazzi hanno a che fare. Allora il loro crescente malessere è il segnale che fatichiamo a cogliere di un mal- essere del mondo che trovano e in cui, con impegno e difficoltà, cercano di stare.

Un grande psicoanalista, Virginio Baio, ha scritto:” E' importante estrarre un sapere da quel che succede nelle grida, negli insulti, nel materiale scolastico sempre mancante, nei ritardi di ogni mattina… vuol dire tentare di accogliere il soggetto, non per demolirlo, ma per tener conto del messaggio che ci vuole mandare con quel comportamento, non per metterlo con le spalle al muro, ma per riconoscerlo e per creare le condizioni per cui il ragazzo possa mettersi al lavoro finalmente”.

29 aprile 2025

* Hanna Arendt da “La crisi dell’istruzione” 1960

- Alexandre Kojève da “La nozione di Autorità” 1942

- Virginio Baio in Èchec à l’Èchec n.119, marzo 1997

Il volume, promosso dal Liceo Enrico Fermi di Milano in occasione del cinquantesimo dalla sua fondazione e curato da Donata Roma, comprende una presentazione di Giuseppe D’Arrigo preside del Liceo Fermi di Milano, una prefazione di Virginio Baio all’edizione italiana, due nuovi testi di Noelle De Smet e un’intervista raccolta da Alberto Visini e Donata Roma a Antonio Di Caccia, presidente dell’Istituto freudiano per la Clinica, la Scienza a la Terapia.

Il volume, promosso dal Liceo Enrico Fermi di Milano in occasione del cinquantesimo dalla sua fondazione e curato da Donata Roma, comprende una presentazione di Giuseppe D’Arrigo preside del Liceo Fermi di Milano, una prefazione di Virginio Baio all’edizione italiana, due nuovi testi di Noelle De Smet e un’intervista raccolta da Alberto Visini e Donata Roma a Antonio Di Caccia, presidente dell’Istituto freudiano per la Clinica, la Scienza a la Terapia.